【當代散文】何惠彬/春囚

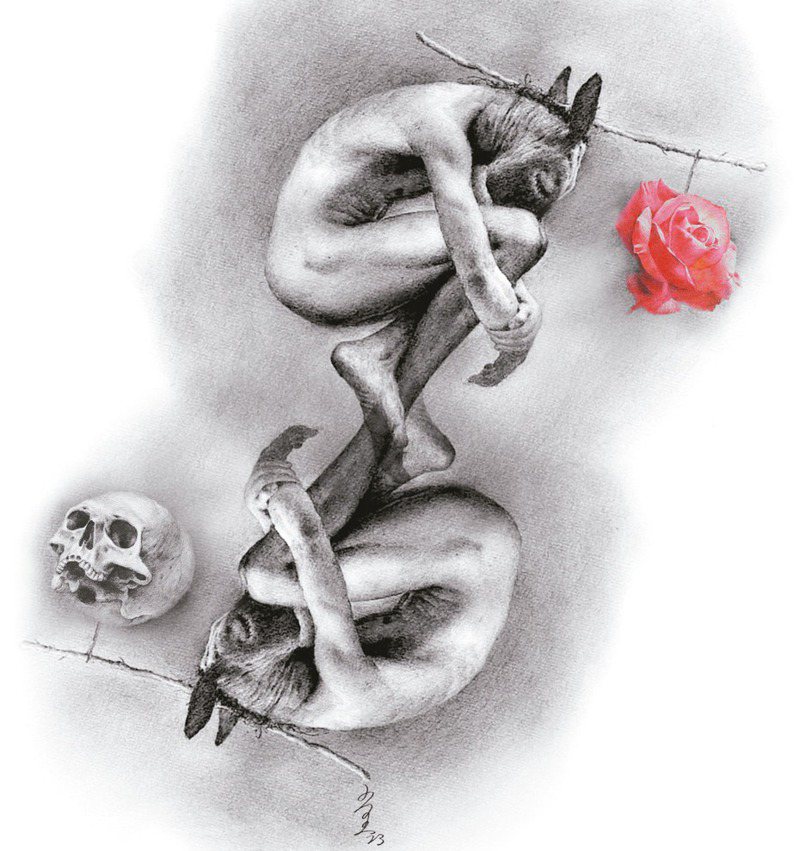

圖/陳裕堂

昨日又返潮,下班匆匆回來沒有爲意,直到頭頂晾滿衣物,才醒起這種日子怎麼能幹,果然徹夜仍是溼漉漉。不足兩坪的雅房只有打不開的小小一扇窗,隔開酒巷食肆的雜音,尤其晚聲寂寂,耳朵可以閒下來,水氣卻是遮掩不住的,返潮的夜裡,鼻子滿滿的忙着。一屋的水氣,來自牆上,來自衣物裡,也來自小窗外,有它獨特的味道,不甜不辣不臭不腥,沒有好與壞,只是盈溢着空虛。不是一池春水或海岸煙波,唯有一片薄薄的水霧,鑽進鼻孔,在身體內蔓延,又從毛孔滲透出來,把人包覆,也包覆整個世界。薄薄的,試試揮動手腳,像揮動着鉛球,揮動一世界的水氣。

雅房是個小方盒,把我用磚牆隔絕於世外,卻難擋一城市的空氣。嗅着水氣,心裡終於被厭悶黏了一夜,熬到天亮仍是一牆水滴。人人說春天好,我卻每是惴惴不安,既因蝸居雅房,屢受回南天之苦,也是春天於我是伴着囹圄經歷之故。

前年二月中,與阿亭匆匆道別之後,便被移送到收押所。收押所建在山腳,六幢建築都作監倉,疫情所及,每倉只住三至五人,一切工作和活動也停了,日日困在監倉裡,或睡或坐,無所事事。裡頭的分秒時光只剩下呼吸和飲食,大家格外珍惜每日十五分鐘的梳洗,職員也藉詞清潔監倉,打開倉門,一天讓人走動兩三次。早午晚輪流清潔走廊,樓層大堂則是沒有定數,誰討好了職員,便讓誰先來,後來連多年未打掃的雜物房也變乾淨,鐵架子背面的螺絲釘有消毒水的氣味。不過疫情不穩,有時竟連梳洗也沒有安排,便真的是坐牢,全然的純粹的坐着。

監倉恰巧向山陽,終日無事,便隔着石牆鐵柵眺望山上,看春雨後的青苔妝點着山腰的擋土牆,灰沉沉的水泥鋪上一層層班駁的綠,有時更見到山上高掛一抹虹,在藍色大畫布上染了七彩。縱是在牢裡,原來世間還是有顏色的,唯其可望而不可及,往牆外伸手出去,穿過柵欄,還有一重連着柵欄的鐵窗,盡力伸展,依舊在牆內。循着伸手的方向,依稀見到山上有人,他們在山岩邊歇腳,或許喝幾口水,或許籌劃着之後的聚會,該吃火鍋還是牛扒,一絲幽微的嫉妒便在眼眶裡打轉。春日確是生機,卻最不解人意。即使天涯斷絕,或是音信杳無,它逕自還來,花紅草綠,沒顧得人心悲喜。

以爲四壁儲滿晚冬的枯滅,區分了牆外春色,囚友南亞仔忽然站起來,說坐牢反而長肌肉,一邊像情人一般愛撫自己的腹肌。老頭在沒有門牆的廁所照鏡,喃喃說着最近讀書閱報多了,用電須刨颳着中午剛長苗的鬍子,自信面目不似舊時可憎,他念起新聞標題確有抑揚頓挫,像個老學究,其實他才四十來歲。水窮雲起一念間,四季不問人情,原來人身自喜,也可以這般不放春秋更替在眼內,至於坐牢坐到寂滅度脫,則是再之後的見聞了。

春色傷別離,原來是詩人藉詞訴斷腸,冤枉了四季好時節。冤枉,冤枉,也許不應怨春還,復覺得自己如春一般的委屈。

我的入獄,在旁人眼裡是一場玩笑。囚友不是販毒便是傷人,刑期以年月計,年歲最長的旺伯更是五十年來反覆入獄,自嘲是無惡不作,前天剛出獄,今日又回來,早把監倉作睡房。我卻是因了一則帖文,刑期二十八日,他們聽到無不噗哧笑出來,嘴裡倒厚道,只講安慰說話。我也自嘲,若是多寫帖文十則八則,便成汪洋大盜,你是傷人,我發帖文,旗鼓相當,哄得人人大笑。

若論實情,罪名無關政治,也不涉思想,只與身分有一點關係。既爲眼中釘肉中刺,便不復想爭辯,任它把戲言當大罪。反倒是後來在獄中讀畢喬治·歐威爾的《一九八四》,當晚便作了噩夢,夢見自己被綁在牀上,射燈刺激着瞳孔,鏡前的人形臉頰深陷,頭髮都在地上,再看便連頭顱也沒有了,在地上晃着晃着,慢慢靜止。

那番自嘲,其實早已是世情。誰敢說大洋國是虛構?二十八日還許是僥倖。出獄前一天才知,一位叫阿俊的囚友獲刑七個月,竟是因爲思華力腸(編按, Cervelat,常見於德國及瑞士的一種香腸)和一則帖文。心裡明白,更多人已經或將會因言得咎,負上更重的罪名,輾碎了前途,拆散了家庭。前人留下這冊經典,原是用自由刻下的至深的警醒,我的噩夢便是報應,早不該胡言亂語。

監倉是巨大的灰色方盒,從世界中被切割出來,割斷了時間和空間,人在盒裡浪蕩,如何消磨疫下時光?讀書、閱報、看電視、聽收音機,未至於不聞世事,最期待仍然是每隔日收到的牆外來信。職員掮一個黑色大袋,清早便逐一監倉走遍,囚友前呼後擁過來,把臉貼在柵欄,像討食的家豬,等職員喚自己的囚號,等牆外遙遙捎來的家書。書信把牆外的人事帶進來,除了報告近況,還說些雜事。鄰家貓咪生了五胎,樓下餐廳漲價又減量,從前郊遊行過的步道圍封了,要改建成旅館。瑣瑣碎碎的,一信讀畢,手腳的無形枷鎖也似輕省不少。

人人收到信,南亞仔卻總是獨自退到一旁,有時把水桶裡的水倒進另一個水桶,有時只是在旁邊光着眼。他是早就離了家,從前的家人還在等着難民申請的批准,唯他耐不住自出生便開始的等待,在黑社會找到自己的身分,未等到身分證照,先得到終生的囚號。老頭看他一眼,說信收不收到也無妨,反正信上諸事無聊,無無謂謂,卻不自覺揚起嘴角,把信慎重朝裡面摺好,順序排列妥當,像要藏好一箱寶藏。監倉人物不是善男信女,唯其身在牢裡,知道珍惜人世的靜好,沒有張揚,縱是無親無故,也不妒恨。

親屬來信儘量避談苦事,一切的愁思鬱結,都留到出獄那天,在滿懷抱的淚水中傾瀉。我卻收到阿亭來信便哭了。一連三封信,二月十八日、二月十九日、二月二十日,在同一天收到,寄往懲教署不同部門去,詢問我的下落,署方不回覆,卻輾轉交給我。這些信正如對着空谷呼喚,你──在──哪──裡──

我在谷之深處聽見了。

真的聽見了,卻沒能回一字半句。

我在,我在,只能低着頭喃喃。

山裡時常起霧,春日霧更濃,喃喃着眼前已是白茫茫。

離別惜團圓,人是要在絕境纔能有所悟。正如嫦娥與織女在天上受罪,各自獨對荒涼,中秋、七夕卻是團圓日子、結緣時節。

千年以來,民間歌頌二女,流傳下來的故事把荒蕪處的淚痕寫成魂牽夢縈的浪漫,甚至無人再提起她們的罪。那背叛權力的罪。廣告上優雅豔麗的嫦娥未悔偷靈藥,湖中沐浴青春的織女笑語嫣嫣,又豈是脈脈不能語。她們的孤苦,處處提醒着,人世靜好,珍重,珍重。

聞說獄中也有節日安排,平日只得青菜雞蛋和白飯,中秋晚餐會多一隻雞腿。我的刑期太短,不及一季春,與雞腿更是無緣。只能想像一下,清一色的啡色囚衣,伴着幾隻油光膩膩的雞腿,好似還勝過嫦娥與玉兔淚眼相看。不知南亞仔、老頭和旺伯近況如何,是否嬉笑如故,中秋雞腿又有沒有讓他們飽足好安睡,在夢裡念念那匆匆而來匆匆而去的囚友。

牢裡的人情,如今還是點點滴滴在。從前看電影,監獄裡三山五嶽,現實也確是江湖山海,沒有遇上惡煞糾纏僅屬幸運。尋常眼光看,他們罪無可赦,即便我也是在法律上敗陣下來,不能說全然的無辜,素行也離端正還遠。可是在那幽幽冥冥的灰色方盒裡,大多數人是脫了皮肉,掃淨了沾滿一身的塵土,純純粹粹的只是個人。至於出獄以後有沒有再沾一身塵土,有紛紛的際遇在。

總說一出獄門不回頭,我偏沒有這迷信,出獄那天剛上天橋,回身擡頭便見一片碧空,白雲縷縷透露了春日。日光漫漫照綠了世間,是青春的綠,濡染沉重的灰牆。千萬年的歷史裡,三十年的人生裡,我曾經在裡面,它也在我裡面。那一年春,囚住了二十八日的徬徨,像不能根治的隱痛,久不久就擾攘心頭,尤其在返潮時候。