報導文學第一步 從家族史開始

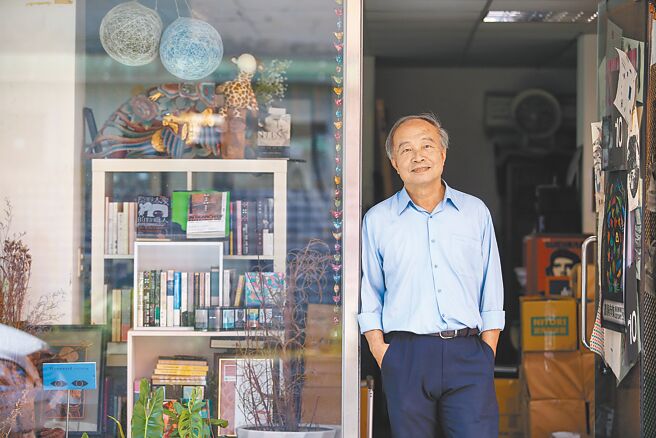

作家楊渡認爲,要學寫報導文學,可以先從家族故事入手。(鄧博仁攝)

第45屆「時報文學獎」的報導文學組徵文,特別以家族故事爲主題,鼓勵書寫個人家族故事,由家族史閱讀世代的故事與社會變遷的縮影。

「每一個人,都可能是報導文學作家。」在訊息傳播方式改變,報導文學表現形式亦隨之改變的時代,臺灣卻因爲始終缺少創作論,寫作者對「報導文學」這一文體的觀念仍有些模糊。報導文學的第一步怎麼邁?長期寫作、教授報導文學的楊渡說:「從家族史寫作開始」。

長期擔任各文學獎中報導文學類評審的楊渡,常有感於一些參賽作品「各具特色」地對報導文學帶着見解或誤解,有的是濃濃抒情,對景物描寫,卻沒有報導主題,有的刻意以「一棵老樹」的眼光觀看社區變遷,雖是很好的抒情筆調,卻更接近小說的敘述手法。

在報導文學的寫作教學上,楊渡往往先教學生寫生活中的素描,「找到你生命中某個覺得感動的場景,試着寫這個場景,某個場景就代表了某個人、某個故事。」以魯迅的〈一件小事〉爲例,典型地以素描寫出人性的自私與無私,將人性的複雜面向,呈現在短短的千字文裡。

寫家族史則是從熟悉的人開始採訪寫作,試着從平凡的人生裡找出故事和可敘說的歷史線索。楊渡往往建議學生們從照片入手,寫照片中的場景,而後發崛家族是如何前行。「很有趣的是,當學生開始練習寫家族史的時候,每一個孩子會發現自己跟這個家族的連結重新開始了。」成長過程中的叛逆、斷裂,在重新尋找自己家族歷史時找回了根,「於是你會覺得你在這個世界生存並不孤單,而且最重要的是,會發現原來祖輩、父輩,也都曾在生命的、生活的艱難之中掙扎、奮鬥過,就會產生不同的感情。」

除了和家族的連結,學生的家族書寫也看到了另一個現象:過去寫父親的生命故事,有些學生的爸爸是從大陸遷徒而來,後來的家族史寫父母親多半變成「北漂」,在臺北做工、做小職員,也許從一張父母第一次去新公園郊遊的合照就可以看到許多細節,如穿什麼樣式的衣服,搭什麼車、吃什麼食物等。「通過家族史,往往會發現大歷史的謊言,大歷史喜歡講大的敘述,可是如果放到個人的歷史裡,真正的、生活的歷史纔會出現。」

楊渡指出,當我們總是講臺灣的經濟奇蹟,但家族史讓人看到一個孩子因爲爸媽到臺北工作,在過程中家境怎麼改變?孩子從小被丟在阿嬤家等等,「所謂奇蹟底下的,人的生命故事是比大歷史更動聽的;報導文學裡所隱含的人的故事,回過頭反而可以印證大歷史。」

在臺灣,歷史往往充滿了政治口號而未見真正的民衆史,楊渡說:「在臺灣,家族史的寫作尤其具有更長遠的意義。」今年第45屆的「時報文學獎」報導文學組徵文,特別以家族故事爲主題,鼓勵書寫個人家族故事,由家族史閱讀世代的故事與社會變遷的縮影。