引領風騷 傅斯年創中研院史語所

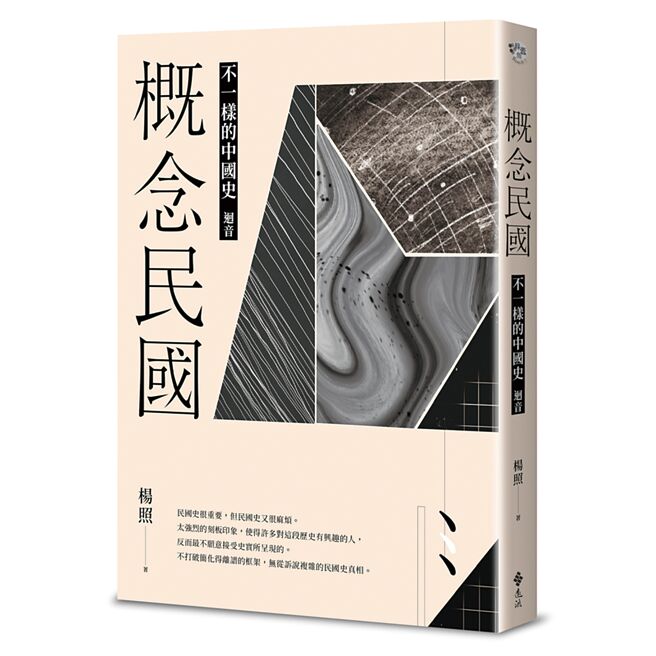

概念民國:不一樣的中國史.迴音(遠流出版)

在新時代的文化場域中,胡適上承蔡元培、魯迅、陳獨秀,下啓新一輩北大早慧的學生,其中最活躍、最有能力的幾位,很快就發行了自己的雜誌《新潮》,和老師輩的意見中心《新青年》分庭抗禮。

傅斯年和羅家倫是《新潮》中的要角,而傅斯年又進一步和顧頡剛聯手,推動了結合清代考據學與西方科學方法,落實胡適開啓新觀念的新史學。在這方面,傅斯年尤其是胡適所開風氣的主要執行者,先是以歷史系爲中心改造了北大文學院,接着又開辦中央研究院歷史語言研究所。

民國政府遷臺之後,一直到我進入臺大唸書的八○年代早期,歷史系始終維持着在知識界的風光局面,也就是繼承了從北大到中央研究院,歷史系所擁有的特殊地位。傅斯年實質上將歷史系打造成爲北大文學院的中心,還將歷史的視野與態度貫徹到文學院的其他系所中;而「歷史語言研究所」號稱中研院的「天下第一所」,不只成立時間最早,當其他各所還在草創摸索階段時,史語所就進行了轟動國際學界的「安陽考古」挖掘,挖出了一個足以改變中國史和世界文明史的大寶庫。

來到臺灣之後,傅斯年在組織上擴張歷史學術地位的做法,由沈剛伯繼承了。沈剛伯是臺大歷史系的大教授,但他壯年時最有精力的幾年,卻經常不在臺大。他到處去幫其他大學設立歷史系,從公立學校到私立院校,只要是還沒有歷史系的,沈剛伯都去勸說,也願意付出心力、動用人脈協助設立。

從史語所到後來臺灣各大專院校的歷史系,傅斯年陰魂不散,意思是史學研究進行的方式,歷史知識的根本性質,幾十年間在臺灣沒有離開當年傅斯年訂下的典範。最特別也最明顯的,是一直保留到今天的「歷史語言研究所」這個機構名稱。

查看中研院組織表就知道,其中有一個後來成立的「語言學研究所」,那豈不是和「歷史語言研究所」領域重疊了?要進一步看英文名稱才能弄明白:「語言所」研究的是Linguistics,「史語所」則是History and Philology。「史語所」這個名稱是傅斯年定的,反映了他有意承襲自德國「蘭克學派」的強烈史學態度與立場。那是一種嚴格的「科學史學」,認爲史學研究要儘量去除研究者的主觀,朝向自然科學規範而努力,所以應該做的、且只能做的就是「上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西」。史學就是史料學,從根本上說,也就是在史料所使用的古語言基礎上弄清楚史料在講什麼,然後讓史料自己說話,不需要、也不該有研究者的主觀解釋。

這樣的精神長期瀰漫在從大陸到臺灣的「民國」史學界,一直到我進臺大前後,才由林毓生、張灝、余英時等人積極提倡的「思想史」─強調史學中「理解」(Verstehenung)的重要性,不可能完全排除主觀─進行了新舊典範的移轉。

不過傅斯年雖服膺「科學史學」信念,但他對中國古史的研究,表現在論文〈大東小東說〉、〈夷夏東西說〉裡的,仍發揮了精彩的解釋與洞見,絕對不是乾巴巴的史料排比而已。他的著作相當程度上鋪設了後來商周文化關係研究的基礎,再配合安陽的挖掘成果,徹底改變了我們對中國上古史的認識。

從傅斯年到李濟,到高去尋、石璋如,再到張光直,這是開創中國古史研究新頁的重要系譜。

而傅斯年在民國史上,還留下了一篇比〈大東小東說〉、〈夷夏東西說〉更有名、更轟動的文章,那是在一九四七年初於《世紀評論》發表的時論,標題就說明了一切─「這個樣子的宋子文非走開不可!」那不只是批評當時的行政院長宋子文,也等於是對「孔宋家族」貪污腐化的總控訴。