減塑破功 塑膠袋產銷5年新高

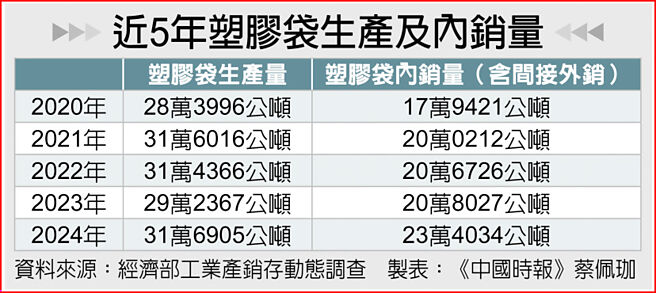

近5年塑膠袋生產及內銷量

環團指出,國人網購、外送及餐飲外帶導致塑膠袋產銷量不斷增加,呼籲將外送平臺納入限塑範疇,不得免費提供塑膠袋。(本報資料照片)

爲對抗塑膠污染,環境部推動14類場所需付費取得購物用塑膠袋等多項減塑措施,也在去年宣佈欲拉長4項塑膠製品禁限用時程並擴大限塑品項,然經濟部數據顯示,2024年塑膠袋生產量31萬6905公噸、內銷量23萬4034公噸,雙雙創下近5年來的新高。環團指出,國人網購、外送及餐飲外帶導致塑膠袋產銷量不斷增加,呼籲將外送平臺納入限塑範疇,不得免費提供塑膠袋。

環境部曾在2018年針對購物用塑膠袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具,宣示2020年部分限用、2025年全面限用、2030年全面禁用的目標,環境部將在今年上半年提出新的減塑里程碑,包含期程從2030年拉長至2035年、擴大限用品項。

看守臺灣協會秘書長謝和霖分析,塑膠袋產量、內銷量創下5年來的高峰,主因並非商品包裝袋,而是民衆喜愛網購及使用外送平臺、外帶餐食,其中網購包裝減量,環境部雖要求大型業者需符合指定的減量目標,但未擴及至中、小型賣家,外送平臺、外帶用塑膠袋,目前則看不見相對應的管制。

他表示,環境部過去曾與臺南市政府合作推廣「環保外送」,開放民衆在配合的店家訂外送,可選擇循環容器盛裝餐飲,然歸還點有限及循環容器服務成本高,只要補助花完,一切就回復原狀,環境部應直接請外送平臺要求上架店家不得免費提供塑膠袋及免洗餐具,並建立回收系統,提供民衆使用循環容器服務的選項。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出,許多國家均認爲應將減少塑膠生產涵蓋在打擊塑膠污染的範疇,臺灣應儘快提出塑膠減產政策,同時加快輔導循環容器產業,否則環境部擴大禁限用範疇將再次失敗。

環境部長彭啓明表示,近年產業迴流,新冠肺炎疫情使民衆外送、塑膠使用量大幅增加,至今沒有太大改變,減塑需要花一些時間推動。

環境部資源循環署長賴瑩瑩補充,減少購物用塑膠袋、賣場塑膠包膜、網購及食品包裝等塑膠使用,牽涉民衆生活習慣,較難馬上改變,故未來提出的新減塑里程碑,着重示範減塑及推廣替代塑膠的製品,例如建立指引,輔導業者減少賣場塑膠袋及包裝數量。