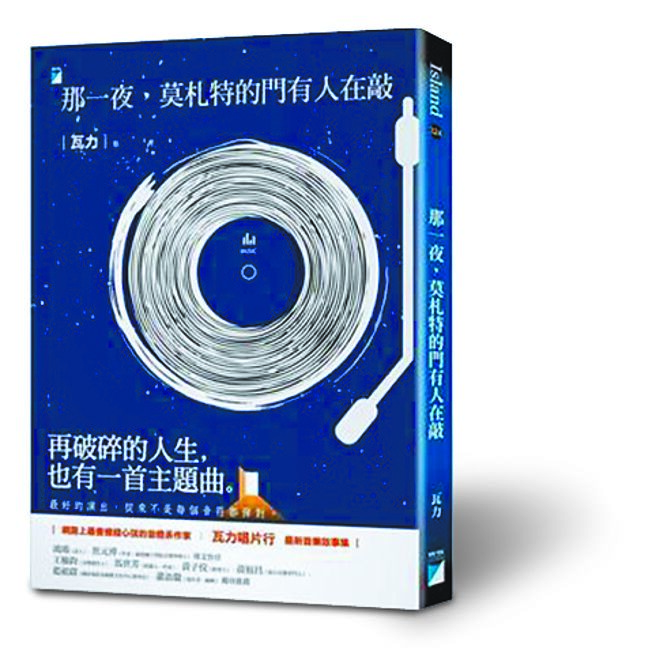

純情青春夢

圖/鄧博仁

(寶瓶文化提供)

男人不理解女人爲什麼總是出門前要磨菇那麼久。他心想,不過就是出門吃頓飯而已不是嗎?怎麼搞成打扮比吃飯還重要?

女人不理解男人爲什麼一支手機、一雙拖鞋就可以輕鬆上大街,皮包裡怎麼可以沒有讓自己感到安全的那些小物事:一包面紙、一本輕小說、好多張悠遊卡、隨身修容組。

男人說,妳婆婆媽媽,做事不幹不脆。女人說,你就是太有男子氣概。你都不懂我在想什麼!

好不容易,他們準備開車出發,車子卻拋錨,天冷發不動。

這是一場必須赴的約,他們最後叫了計程車。

司機勇伯早就看慣了這種場面。身爲司機,他知道自己最好安分守己,不要多問,哪怕後座乘客發出很奇怪的聲音,也不要回頭看。

不過他就是控制不了自己。

前幾個月小陳才因管太多,被乘客隨身亮出刀片恐嚇,雖然保住了小命,皮座椅套卻被割了好多道深深的傷口。車行叫小陳自己吞下來,都是時機很差的年代,沒什麼人要坐車了,最好不要再鬧出什麼關於運將不好的社會新聞。哪怕根本就是對方理虧,車行還是傾向息事寧人的態度,讓勇伯心裡很不是滋味。

勇伯還記得有一次,後座發出非常詭異的聲響。回頭一看,乖乖不得了,原本以爲是正義感富足的男子,剛剛不是還很人模人樣,把隨行醉倒的女伴溫柔地攙扶上來嗎,怎麼這當兒全不是這回事?他雙手上下游移,雖然夜色低垂,勇伯還是看得很清楚。

沒錯,他就是在幹那檔見不得人的事。勇伯靈機一動,不露聲色地把車子開到警察局。那晚勇伯入睡前是非常快樂的,女孩酒醒後充滿感激的樣子,那個眼神他一直記到現在。

這就是勇伯的真面目。一個行走都市、急公好義的霹靂遊俠。這晚他見着了這對夫妻,感受到他們之間的強大負能量。他又控制不了自己。

空氣中有種非常尷尬的感覺。

女人受不了。女人說,司機先生可以請你放音樂嗎?廣播也好。

有時音樂是最好的藉口。而有時音樂比藉口更好,可以是人生某段切面的救贖。勇伯突然想起副駕空着的座位。

「放卡帶好嗎?我這臺老爺車還有卡帶喔!」還沒等他們回答,勇伯就自行放了卡帶。有些婉約、低迴的哀愁女聲飄了出來。

潘越雲的〈純情青春夢〉。

女人和男人同時瞪大了眼。什麼卡帶?那不是很老的東西嗎?現在別說卡帶了,很多新式出廠的高檔轎車,連CD也不能放。

不知怎麼地,女人想起了很久以前,老爸的車上也會播放日本演歌,那些歌謠她根本不懂,但曲子總是記在身體裡,後來長大,發現鄧麗君翻唱過許多老爸當時愛聽的演歌。女人還以爲褪色的卡帶音質肯定磨損不堪,真是奇怪,多年以後,今夜在車上再次聽到卡帶的聲音,心中涌起一陣溫暖,一點也沒有老舊的感覺。

勇伯說:「這首潘越雲的曲子,是我老婆最喜歡的歌曲喔!」

男人知道潘越雲。男人小時候也聽過卡帶。但他不喜歡那種不精確的聲音。他不喜歡拖泥帶水、婆婆媽媽的聲音。但是黑暗的車上不開燈,三人不說話,聽着音樂,竟然把歌詞聽得入心,聽得一清二楚,這是他平生沒有遇過的事。

那歌詞是這樣唱的:

送你到火車頭 越頭阮欲來走 親像斷線風吹 雙人放手就愛自由飛

毋是阮毋肯等 時代已經無同 查某人嘛有家己的想法

甘願是毋識等 較贏等來是一場空 想來想去同款 辜負着青春夢 青春夢

唱歌來解憂愁 歌聲是真溫柔 查某人嘛有家己的願望

潘越雲的歌聲好嘹亮。黑暗中像是指引的光,當他聽到了「毋是阮毋肯等/時代已經無同/查某人嘛有家己的想法」,全身震了一下。

黑暗之中,勇伯說了話。

「當年我老婆最愛唱這句給我聽,那是我在離島當兵的日子。她說很多現代女性追求自己的一片新天地,不一定兵變移情,很可能只是爲了工作上的成就,決定以渡口爲界,送你就送到這裡。

「毋是阮毋肯等/時代已經無同/查某人嘛有家己的想法……唉,每次聽她唱到這一句,心裡就有好多感受。她說她打從第一次看到我,早就認定是我啦,哪怕是抽到金門下下籤,也要牽手等我回臺北。說再白一點,她當然像潘越雲唱的,查某人嘛有家己的想法,而她的想法很簡單,也從來沒有變過。她的想法就是我,一輩子跟着我,哪怕前方的路再長,而夜再黑,她的青春就是我的青春,因爲我的夢就是她的夢。」

勇伯說到這裡,眼淚不爭氣地掉了下來。

那麼黑的夜,男人和女人因爲出門的事,相敬如冰,形同陌生人,卻同時爲了這個好美的故事深深感動。

男人回首來時路,心想:「唉,想我這一生也沒有什麼成就,她卻從來沒有說我一句。她從來沒有離開過我,嫌棄過我。我卻只爲了出門多等她十分鐘,不諒解她的想法和需求,真的很不對啊。」

女人思緒則是飄到了更遠的地方,想起更久遠的以前,曾經有一個愛她的大男孩是那樣全心全意只想對她好。然後路走着走着,不知爲何,他們就散了。他們還是從前的那對戀人,除了已經很難感受到體諒,和毫無計較輸贏得失的愛。

男人覺得自己很不好;女人也覺得過意不去。老式卡帶不斷地播,潘越雲的聲線,可能因爲掉磁粉的關係,顯得模糊,但他們之間的親密輪廓,纔開始要慢慢鮮明。

車過臺北橋,再過幾個彎,就快抵達他們要到的康福飯店。

這是一個不能錯過的約會。

兩人原來是班對,今晚是大學同學畢業二十五年後的第一次重聚。

「彼時的我多麼老啊,而現在的我多麼年輕。」巴布.狄倫曾經這樣唱着。男人突然想起來,那年夏天,他就是在大學走廊上,聽見她戴着耳機哼着這首歌,然後他跟着她唱了下一句,兩人都有一見如故的感受。

原來音樂早在他們相識之初,就已經賦予全新的意義。雖然像是狗屁不通的話,「彼時的我多麼老啊,而現在的我多麼年輕。」(I was so much older then. I’m younger than that now.)下車的時候,他們已非剛剛出門時冷戰的男人女人了。因着勇伯的故事和潘越雲的歌曲,他們拋去了剛剛對峙的自我,一洗陰霾,非常幸福。

就像年輕時一起做過的夢那樣。

(本文摘自《那一夜,莫札特的門有人在敲》一書,寶瓶文化提供)